Histoire de l'entrée des femmes en médecine

|

31 octobre 2007 |

|

|

Contexte politique

La deuxième décennie de l'Empire marque un tournant dans la politique française. [1] En 1867, Duruy ministre de l'Instruction publique, ouvre des cours secondaires pour les demoiselles. Le succès est tel que la Sorbonne compte 250 à 300 jeunes filles à chaque cours.[2] Si ces cours sont à la mode dans la bourgeoisie libérale,[3] ils ne permettent pas de pallier le manque d'un enseignement secondaire qui donnerait aux femmes l'instruction nécessaire pour concourir au baccalauréat et s'inscrire en Faculté. En France, aucune structure ne leur étant réservée, c'est au milieu des étudiants masculins qu'elles s'imposent. Julie Daubié réussit à s'inscrire puis à passer en 1861 son baccalauréat à Lyon, alors que Paris lui avait fermé ses portes. Mais elle reste une exception. Cependant, il en est autrement dans d'autres pays. En Russie, Angleterre, États-unis d'Amérique, Roumanie et autres, les jeunes filles peuvent assister à des cours secondaires soit dans des collèges privés spécialement conçus pour elles et très souvent par elles, soit dans des collèges publics qui leur sont également réservés. En Russie si l'enseignement secondaire reste ouvert aux femmes, en 1862, le gouvernement russe décide la fermeture des cours libres d'enseignement supérieur pour les femmes à Saint-Pétersbourg. Cependant ces jeunes filles russes, contrairement aux françaises, ont pu acquérir l'instruction nécessaire aux études supérieures. Aussi c'est une Russe qui se présenta pour la première fois dans une Faculté de médecine.

En 1864, une jeune fille russe part étudier la médecine à Zurich. Elle demande, en automne, au Sénat suisse la permission de suivre les cours d'histoire naturelle, d'anatomie et d'histologie de l'Université de Zurich. Le Sénat l'y autorise avec l'accord du corps enseignant, mais elle ne passe pas son doctorat. En 1865 Nadedja Souslova est également acceptée à Zurich. En 1866, elle demande à concourir au grade de docteur ; elle devient ainsi la première doctoresse d'une université mixte d'Europe.[4] Le succès de Nadedja Souslova est tout de suite connu des autres Russes, Anglaises et Américaines principalement.

Premières inscriptions à Paris

En 1866, le doyen de la Faculté de médecine, Charles Adolphe Wurtz (1817-1884) reçoit Madeleine Brès (1839-1925), qui désire s'inscrire à l'École de médecine. Wurtz lui conseille de passer d'abord les baccalauréats. Il lui promet, entre-temps, de plaider sa cause auprès du ministère de l'Instruction publique.

Sachant que l'inscription des femmes à la Faculté de médecine de Zurich avait été autorisée deux ans plus tôt, Wurtz demande au docteur Alexis Dureau (1831-1904) de partir à Zurich. Dureau raconte : "Aussi le doyen Wurtz m'engagea-t-il lors de ma prochaine tournée, à me renseigner sur tout ce qui pouvait concerner, tant au point de vue du droit, qu'au point de vue du fait, l'admission des femmes dans les écoles étrangères."[5]

Au retour de Dureau, Wurtz présente à Victor Duruy un rapport sur l'enseignement des femmes en Europe et gagne la cause de Madeleine Brès. Mais quand Madeleine Brès revient avec ses baccalauréats, elle a été précédée dans ses démarches par trois étrangères, Mary Putnam (américaine, née à Londres), Catherine Gontcharoff (russe), et Elizabeth Garrett (anglaise).

Le monde des femmes instruites en médecine, s'il est large géographiquement, est numériquement assez restreint, pour qu'un réseau se tisse rapidement. En 1867, Elizabeth Garrett, anglaise, écrit à Mary Putnam, qui essaie de s'inscrire à Paris, pour connaître l'avancée de ses démarches. Aussi, Mary Putnam inscrite, Elizabeth Garrett traverse la Manche et s'inscrit également. Elle est la première docteure de la Faculté de médecine de Paris avec une thèse sur la migraine qu'elle soutient le 15 juin 1870.

En 1868 est revenue Madeleine Brès, munie de ses baccalauréats pour s'inscrire. Sa démarche ne pose déjà plus de problème. Elle sera la première française docteure en médecine en 1875.

Durant quelques années les femmes vont se partager entre la Faculté de Zurich et celle de Paris. En France, les anglo-saxonnes sont majoritaires les quinze premières années. Cependant dès le milieu des années 1880, les femmes slaves dominent largement en nombre. Les françaises restent minoritaires longtemps, d'autant plus qu'elles commencent à être acceptées dans les écoles préparatoires de médecine en province qui sont totalement délaissées par les étrangères. A Paris, les femmes sont moins de dix jusqu'en 1873. De 1873 à 1881, elles sont moins de quarante. Enfin, elles atteignent la centaine à la rentrée scolaire de 1884. A la rentrée scolaire de 1887, sur les 114 femmes inscrites seules 12 sont françaises, 70 russes et 20 polonaises, 8 anglaises, 1 américaine du nord, 1 autrichienne, 1 grecque, 1 turque. [6]

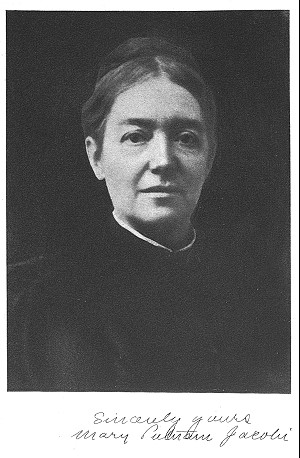

Mary Putnam

Mary Putnam (1842-1906), docteure en pharmacie à Philadelphie arrive à Paris en 1866. Si c'est la chimie qui l'intéresse, elle suit volontiers le docteur Hippolyte Herard (1819-1913), ami de son père, dans ses leçons de clinique à l'hôpital. Durant l'année scolaire 1866/1867, elle est introduite, grâce à Herard, non seulement dans le monde médical mais aussi dans plusieurs cours cliniques notamment ceux de Benjamin Ball. Elle obtient en début d'année 1867/1868 le droit de fréquenter la bibliothèque de la Faculté de médecine dans laquelle un isoloir lui est réservé. D'acquis en acquis, elle demande en novembre 1867 à s'inscrire officiellement à la Faculté.[7] L'assemblée des professeurs se réunit le 27 novembre 1867,[8] le professeur des opérations et des appareils Pierre Denonvilliers rappelle l'opposition du Conseil de l'Instruction publique, qu'il préside, jugeant l'entrée des femmes dans la médecine comme contraire aux mœurs et aux conditions sociales. Le professeur de clinique médicale Jules Béhier "fait remarquer que la femme, étant mineure par le fait du mariage, échappe donc à toute responsabilité personnelle et que par conséquent l'adoption de Mlle Putnam pourrait entraîner de graves complications." [9]

Dans ce rapport, seul le doyen (Wurtz) est cité pour avoir pris la défense de Putnam en soulignant que la loi reste muette sur le sujet et que très récemment le ministre a autorisé l'inscription d'une femme, Madeleine Brès, en médecine, à la condition qu'elle possède les deux baccalauréats. Malgré sa fonction, Wurtz ne parvient pas à faire accepter Mary Putnam par les professeurs qui votent contre la demande de la jeune pharmacienne. Wurtz en informe Duruy qui présente alors la requête à la princesse Eugénie. Celle-ci convoque un conseil des ministres qu'elle présidera elle-même. En attendant, Mary Putnam a su rallier à sa cause quelques étudiants qui, en présence d'un chaperon évidemment, lui retransmettent les cours qu'ils ont pu suivre. [10] A la fin de l'année scolaire, sur les conseils de Wurtz, contrairement à l'usage qui veut que les demandes d'inscription passent par la Faculté et soit validées par le ministre, elle s'adresse directement au ministre qu'elle sait acquis à sa cause. Le 23 juillet 1871, Mary Putnam devient la deuxième docteure de la Faculté de médecine de Paris, après Elizabeth Garrett (1870). La première dédicace de sa thèse s’adresse sans même le savoir à Wurtz : "Au professeur dont j'ignore le nom, qui seul a voté en faveur de mon admission à l'École, protestant ainsi contre le préjugé qui voudrait exclure les femmes des études supérieures."[11]

Madeleine Brès

Madeleine Brès (1839-1925), première femme française inscrite à la Faculté de médecine, soutient un doctorat en 1875 et obtient la mention "extrêmement bien". Elle est la première étudiante du doyen Wurtz qui l'accueille durant 7 ans dans son laboratoire de chimie.

Une des dédicaces de la thèse de Brès revient à Broca, qui a joué un rôle important pour elle cinq ans plus tôt. En 1870, durant le siège de Paris et surtout pendant la Commune et la semaine sanglante, Madeleine Brès exerce les fonctions d'interne à l'Hôpital de la Pitié de Paris comme suppléante de Paul Broca qui l'avait lui-même proposée et nommée interne provisoire. Broca raconte :

"Madame Brès est entrée dans mon service en qualité d'élève stagiaire en 1869. Au mois de septembre 1870, l'absence de plusieurs internes appelés dans les hôpitaux militaires, nécessitait la nomination d'internes provisoires. Madame Brès sur ma proposition fut désignée comme interne provisoire. En cette qualité, pendant les deux sièges de Paris et jusqu'au mois de juillet 1871, elle a fait son service avec une exactitude que n'a pas interrompu le bombardement de l'hôpital. Son service a toujours été très bien fait et sa tenue irréprochable. Madame Brès s'est toujours fait remarquer par son zèle, son dévouement et son excellente tenue. Elle nous a particulièrement secondés pendant la dernière insurrection. "[12]

Après ce récit des événements, Broca ne tarit pas d’éloges, sur sa disponibilité et son sérieux, mais aussi sur ses capacités de médecin. Jules Gavarret, Constant Sappey, Paul Lorain, et Charles Adolphe Wurtz font également son éloge dans un rapport commun :

"Par son ardeur au travail, par son zèle dans le service hospitalier, nous nous plaisons à reconnaître que Mme Brès a, par sa tenue parfaite, justifié l'ouverture de nos cours aux élèves du sexe féminin et obtenu le respect de tous les étudiants avec lesquels elle s'est trouvée forcément en rapport." [13]

A la rentrée scolaire 1871, elle demande à passer le concours de l'externat et de l'internat. Le directeur de l'administration de l'Assistance publique, malgré des pétitions et des manifestations en sa faveur, lui refuse ce droit au motif suivant : "S'il ne s'était agi que de vous personnellement…"[14]

Il s’agit donc de ne pas créer d'antécédent. Suite à ce refus les étudiantes lancent plusieurs pétitions pour obtenir les mêmes droits aux examens et concours que les étudiants. Enfin en 1881, le Conseil de surveillance de l'administration de l'Assistance publique se réunit pour résoudre définitivement la question de l'ouverture de l'externat aux femmes, et de la même façon celle de l'internat en 1885.

Des hommes et des femmes médecins

Parmi les professeurs de la Faculté de médecine, certains seront au fil des années de fervents défenseurs du droit des femmes à devenir médecin, comme Wurtz, Sappey, Broca, Landouzy, Verneuil. D'autres s'y opposeront longtemps : Béhier, Denonvilliers, Trelat, Moutard-Martin, Hardy[15]. Enfin certains auront une opinion moins tranchée comme Vulpian, Gosselin et Charcot. Charcot est intéressant dans la mesure où il représente clairement un courant de pensée de son époque. Le rapport de soutenance de thèse de Caroline Schultze en 1888, dont Charcot préside le jury montre comment un professeur peut à la fois signer une pétition en faveur de l'internat pour les femmes, tout en pensant que les femmes n'ont pas à exercer la médecine. Ce rapport explique peut-être aussi pourquoi Schultze l'a oublié dans ses dédicaces. [16] En effet Charcot utilise l'argument de la "nature" de la femme.

De par sa "nature" la femme n'a pas la force physique nécessaire au métier de médecin lorsqu'il s'agit de soulever le malade. C'est toujours la "nature" physique qui contraint la femme à être faible une semaine par mois durant ses menstruations. Comment pourrait-elle soigner alors qu'elle devrait se ménager ? Ensuite la "nature" esthétique constitue un nouvel obstacle. La femme est belle et délicate "par nature", en total contraste avec la vulgarité des corps qu'elle peut être amenée à soigner. La "sensibilité naturelle" de la femme constitue un troisième obstacle. Elle est profondément dégoûtée par la vue du sang, des corps découpés, de la saleté… Enfin la nature interdit aux femmes "les rôles qu'elles veulent remplir" à cause d'un quatrième obstacle, cette fois psychologique : le caractère très orgueilleux, ambitieux de la femme. "Ce n'est jamais un rôle secondaire qu'elles ont la prétention de remplir", quand elles veulent remplacer les hommes. Sinon, pourquoi ne pas se contenter d’être infirmière ou sage-femme ?

Cette nature féminine construite sur l'esthétique et le physique est l'argument de poids qui ressortira chez tous les opposants à l'admission des femmes, qu'ils soient professeurs ou journalistes. Mais pas seulement : les femmes elles-mêmes adhèrent à ce concept de "nature" féminine. Mme Gaël, pseudonyme pour Augustine Girault, publie en 1868 La femme médecin[17]. Néanmoins, bien que défenseur du droit des femmes à devenir médecin, l'auteur n'en rappelle pas moins que ses premières oppositions se fondent sur la "nature" de la femme. En définissant cette "nature féminine" exactement comme les opposants, l'auteur va essayer de montrer que c'est justement au nom de cette "nature" féminine que la femme peut être médecin. Gaël explique que c'est parce que la nature de la femme est dans la gestation et l'éducation des enfants que la femme a pour vocation de soigner ; ce que l'on peut voir chez certaines sages-femmes, sœurs de la charité ou même mères. Pourtant, l'auteur fait un retour en arrière dans son raisonnement et rejoint Charcot.

Carte postale, ca. 1900 L'argument de Charcot repose, en plus, sur les notions d'ambition et d'exception. Pour Charcot, seules quelques femmes d'exception peuvent s'inscrire à l'École de médecine. Et Charcot peut croire à l’exception puisqu'elles ne sont encore qu'une centaine à la fin des années 1880. Mme Gaël adhère également à la notion de "femme exceptionnelle". Elle avoue que la carrière médicale nécessite plus de performances que la carrière de sage-femme. Elle en vient alors à préciser que si certaines d'entre elles ont été élues pour la médecine, elles ne peuvent être que des exceptions. "Que ces vocations particulières trouvent une issue (…) nous le trouvons parfaitement juste et rationnel (…)".

Clichés sur la femme médecin

Des articles concernant les femmes médecins, les revues scientifiques et médicales en publient. Mais c'est surtout la situation à l'étranger qui est présentée régulièrement dans cette presse.[18] Jamais l'existence d'étudiantes en France n'est évoquée. Tous se posent des problèmes théoriques sans faire allusion à la réalité française. Au moment de la première soutenance, celle d'Elizabeth Garrett, aucune revue ne commente l'événement, sauf cet entrefilet : "La Faculté de médecine de Paris vient de recevoir une doctoresse Miss Garrett "[19]. Les rares évocations tardives apparaissent dans les rubriques variétés.[20]C'est dans la presse et les ouvrages qui en sont issus que l'on peut voir comment se construit une image "cliché" de la femme-médecin.

"(…) Cet accoutrement, (tablier plein de sang) ces salles infectes, ces débris humains, ces rudes travaux, font un contraste repoussant avec ces formes féminines.(…) Ces jeunes femmes perdent toutes leurs grâces, tout leur charme, tout l'attrait de leur sexe. Ce ne sont plus ni des femmes ni des hommes." [21]

Ensuite la nature physique de la femme :

"Et quand elles seront enceintes comment s'approcheront-elles de leurs malades avec leur gros ventre ?[22]

L'étude et la pratique de la médecine exigent des qualités viriles :

Pour être médecin il faut avoir une intelligence ouverte et prompte, une instruction solide et variée, un caractère sérieux et ferme, un grand sang froid, un mélange de bonté et d'énergie, un empire complet sur toutes ses sensations, une vigueur morale, et au besoin, une force musculaire. (…) Ne sont-elles pas au contraire de la nature féminine."[23]

Le Journal de médecine et de chirurgie pratique en appelle à la morale sociale :

"Les journaux de médecine s'escriment à l'envi au sujet de la femme médecin (…). Tout en étant d'avis, comme la plupart de nos confrères, que les femmes ne doivent pas exercer la profession médicale ; nous avons d'autres raisons. On dit les femmes incapables d'études répugnantes et pénibles qui nous sont imposées ; leur sensibilité plus grande les en écarte et leur intelligence ne serait pas assez vaste (…) Cela n'est pas juste, car l'expérience est faite. (…) Quelle objection nous reste donc ? La seule vraiment grave. (…) L'exercice de la profession est absolument incompatible avec sa vie de femme."

"La femme médecin renoncera au mariage, soit ! Elle fera taire son cœur, ses sens (…) étouffant tous ses instincts (…) elle parviendra à faire d'elle-même un être qui ne sera plus une femme (…) l'être moral aura subi une transformation absolue (…) Restera l'être physique."[24]En juin 1875 :

"La femme ne peut prétendre à parcourir sérieusement la carrière médicale (…) qu'à la condition de cesser d'être femme : de par les lois physiologiques, la femme médecin est un être douteux, hermaphrodite ou sans sexe, en tout cas un monstre. Libre maintenant à celles que tentera cette distinction de chercher à l'acquérir."[25]

La Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie parle, elle, de "monstre androgyne".[26]

Petit à petit, c’est la peur de la concurrence féminine qui mène le débat.

Le Journal de médecine et de chirurgie pratique précise de peur que les femmes médecins croient le contraire : "Ajoutons à notre tour qu'il est facile de prévoir qu'en France les femmes seraient exposées à un insuccès absolu au point de vue du résultat définitif."[27]

En 1884, au moment du débat sur l'admission des femmes à l’internat, Manouvrier, journaliste à la Revue rose, qui prend publiquement position pour l'admission des femmes, évoque cette concurrence que craignent les opposants. "Il (l'opposant) dirait qu'il y a pour la corporation, du danger à laisser les femmes acquérir autant ou plus d'habilité qu'un médecin mâle dans les accouchements, dans les maladies des femmes et des enfants, belle source d'honoraires qu'on serait fâché de voir diminuer."[28]

La sentence de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratique est sans appel. Clairvoyant sur le projet de Duruy, qui prévoit l'ouverture d'une école de médecine pour les femmes qui ne pourraient exercer ensuite qu'en pays colonisés, Dechambre fulmine.

"Aujourd'hui (…) voilà qu'un ancien ministre de l'Instruction publique entreprend de les recruter pour la profession médicale. (…) il s'agit bel et bien de pousser les femmes à l'amphithéâtre et dans les hôpitaux et d'en faire des praticiennes. Le projet, il est vrai a été conçu à l'intention des turques par une très grande dames, (princesse Eugénie) mais il s'étend aux algériennes et bientôt au monde entier. (…)

Même si ce projet est limité puisque l'école ne délivrera pas de diplôme, elles pourront le passer à la faculté de médecine et pourront exercer où elles veulent et pas seulement dans les pays colonisés. (…) il n'y a donc pas à s'y tromper, on tend, par ce premier pas, à généraliser chez le beau sexe l'étude et la pratique de la médecine.

(…)A la rigueur, néanmoins, on peut concevoir l'utilité temporaire de femmes médecins dans ces contrées ; mais ni pour un temps, ni pour toujours, nous ne saurions admettre que le besoin s'en fasse sentir en France." [29]

L'avis des étudiants

L'histoire a retenu une partie du témoignage de Sorrel-Dejerine, selon laquelle les étudiantes auraient été systématiquement conspuées par les étudiants.[30] Les nouvelles étudiantes doivent attendre dans le vestiaire le professeur pour entrer dans l'amphithéâtre. Elles doivent se mettre au premier rang sous la protection du professeur. Malgré cette précaution, elles sont, paraît-il, huées et insultées. Un jour, lasses d'attendre le professeur pour entrer dans l'amphithéâtre, elles décident d'entrer seules et de s'asseoir non au premier rang dans l'hémicycle mais dans les gradins au milieu des étudiants. Cette démarche, inattendue, laisse les étudiants bouche bée et arrête leurs plaisanteries.[31] Même si la pétition de 1884 contre l'internat pour les femmes émane de quatre-vingt-dix élèves internes, il semblerait que cette attitude moqueuse et agressive soit loin d'être le fait de la majorité des étudiants.

"Nous voulons aujourd'hui non pas une compagne un peu plus instruite, mais une égale, et nous lui donnons pour qu'elle le devienne, toutes les ressources qui étaient jusqu'ici notre apanage exclusif. (…) Nous sommes fondés à croire que l'infériorité générale de ses aptitudes par rapport à l'homme a pour cause essentielle la différence d'éducation. (…) Parmi les étudiantes que possèdent en ce moment notre Faculté, il n'en est pas une dont la conduite ne soit à l'abri du plus léger reproche, pas une dont la tenue, à l'hôpital, au cours, au pavillon, soit de nature à inspirer un autre sentiment que le respect, et, dois-je le dire ? L'admiration".[32]

Il en va de même à la Faculté de droit.

À la clôture des cours de la première année, Monsieur Colmet de Santerre, professeur de Droit civil, s'adressant aux étudiants, dit presque textuellement : « Nous avons hésité à accorder à Melle Bilcescu l'autorisation qu'elle demandait par crainte d'avoir à faire la police dans les amphithéâtres ; cette jeune fille dont l'assiduité est au-dessus de tout éloge, et la conduite exemplaire, s'est imposée à notre estime, vous l'avez respectée comme une sœur et nous vous en remercions ». Ces paroles ont été couvertes par un tonnerre d'applaudissements." [33]

Ces témoignages permettent de penser que les étudiants sont plus réceptifs à l'arrivée des femmes sur les bancs de l'université que les professeurs. [34] Cette acceptation de l'étudiante par l'étudiant est confirmée par les intéressées. Tout d'abord, dans la correspondance de Putnam qui note la complicité des étudiants pour passer ses examens, ensuite dans les dédicaces, parfois grandiloquentes, des thèses de ces dames.

Matilda Ayrton en donne un exemple : "Aux élèves qui depuis 1871 m'ont tant de fois prouvé que les mots "Liberté, Égalité, Fraternité" ne sont pas seulement gravés sur les murs, mais sont l'esprit même de notre école." [35]

Ainsi sur les vingt-huit thèses soutenues par des femmes de 1870 à 1884, très peu oublient de dire un petit mot sur l'accueil qui leur a été fait, en dédicace ou dans le corps même de leur thèse, principalement en fin d'introduction. Un des soutiens qui ne peut-être nié car obligatoire est celui du mari de l'étudiante, quand celle-ci est mariée, ou celui du père pour les jeunes filles. [36]

Des femmes médecins militantes

"La conclusion de cette thèse s'impose : la seconde moitié du XIXe siècle a été signalée par un mouvement général d'émancipation intellectuelle et professionnelle des femmes. Toutes les nations civilisées ont fourni leur contingent féminin à l'étude et à la pratique des sciences médicales. Partout les femmes qui ont, à l'avant-garde, combattu pour leur émancipation intellectuelle et professionnelle ont eu des difficultés de toutes sortes à vaincre ; mais partout jusqu'à présent du moins, la victoire leur est demeurée."[37]

La conclusion de la thèse de Schultze sur l'histoire des femmes révèle une certaine combativité sociale et politique.

Certaines de ces étudiantes adhèrent entièrement aux revendications égalitaristes des féministes. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les vies de Garrett et Putnam. Garrett tient des meetings au profit des suffragettes. [38] Elle deviendra, à Aldeburgh sur la côte du Suffolk, en 1908, la première maire d'Angleterre. [39] Mary Putnam adhère réellement au socialisme avec la Commune de Paris. Rentrée aux USA, elle aidera Élie Reclus, réfugié en Italie, puis à Zurich, après la Commune, à partir aux États-Unis en 1876.[40] Parmi les femmes de l'École de médecine de Paris, il faut également noter la présence de Sophie Ananief, la femme de Kropotkin, qui quittera le laboratoire de chimie de Wurtz en 1882 avant d'avoir soutenu sa thèse pour rejoindre son mari interné à Claivaux.[41]

Pourtant, d'autres et principalement les françaises n'affirment aucun parti pris féministe comme Madeleine Brès qui se refuse à être reconnue comme telle. Entre 1870 et 1884 treize thèses féminines sur vingt-huit ont trait aux problèmes de l'accouchement, de l'enfant ou de la femme. Sur les sept doctoresses françaises, cinq traitent dans leur thèse d'un de ces sujets dits féminins. L'unanimité des protagonistes du débat sur la femme-médecin se fait lorsque que l'on parle des malades. Pour la très grande majorité des intervenants favorables à la femme-médecin dans le débat, celle-ci n'a sa raison d'être que pour les maladies des enfants et des femmes. Certaines doctoresses se verraient bien exclusivement médecins des femmes. Madame Brès, après sa thèse, ouvre une crèche et donne des cours sur l'hygiène des enfants et des femmes. La première phrase de sa thèse est très parlante sur ce sujet : "Mon intention ayant toujours été de m'occuper d'une manière exclusive des maladies des femmes et des enfants."[42]

L'introduction de la thèse de Catherine Ribard, soutenue en 1876 sur le drainage de l'œil est de ce point de vue aussi révélateur :

"Dès le début de mes études médicales, j'eus l'intention formelle de me livrer plus tard exclusivement à la pratique des maladies des femmes et des enfants. (…) Cependant lors de mon séjour dans les hôpitaux de Paris, je m'aperçus bien vite que les affections des yeux occupaient une large place dans les maladies déjà si nombreuses de l'enfance."[43]

Notes

[1] Albistur, Maïté - Armogathe, Daniel, Histoire du féminisme français du Moyen-Âge à nos jours. Paris : des Femmes, 1977. p. 321. [2] Meunier, Victor, Cosmos du 18 janvier 1868. [3] Ollivier, Marie Thérèse, J’ai vécu l’agonie du second Empire, Paris : Fayard, 1970. p. 55. [4] Lipinska, Mélanie, Histoire des femmes médecins, Paris : ed. G. Jacques & Cie, Thèse de doctorat soutenue à la Faculté de médecine de Paris, 1900. 586 p. [5] Dureau, Alexis cité par Lipinska, Mélanie, Histoire des femmes médecins. Paris : G. Jacques, 1900. p. 412. [6] Schultze, Caroline, Les femmes médecins au XIXe siècle. Paris : Ollier-Henry, 1888. p. 16. [7] L'histoire des premières femmes médecins est racontée principalement dans :

Lipinska, Mélanie, Histoire des femmes médecins depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Paris : Jacques, G & cie, 1900. III-586 p.- Lipinska, Mélanie, Les femmes et le progrès des sciences médicales. Paris : Masson, 1930. III-235 p. -Schultze, Caroline, Les femmes médecins au XIXe siècle. Paris : Ollier-Henry, 1888. 76 p. Joël, Constance, Les filles d'Esculape, Paris : ed. Robert Laffont, 1988. 234 p.[8] AN : AJ16/6255, Procès verbaux de l'assemblée des professeurs du 27 novembre 1867. [9]Ibid. [10] L'ouvrage de Mary Putnam, Life and Letters of Mary Putnam Jacobi, New York, London: G.P. Putnam's sons, 1925. 381 p. [11] Putnam, Mary, "De la graisse neutre et des acides gras" Paris : ed. E. Parent, 1871. Thèse de doctorat soutenue à la Faculté de médecine de Paris. 128 p. [12] Broca cité par Schultze, Caroline, La femme médecin au XIXe siècle, Paris : Ollier-Henry, 1888. p. 19. [13] Ibid. [14] Joël, Constance, Les filles d’Esculape. Paris : Robert Laffont, 1988. p.110 et suivantes. [15] Lipinska, Mélanie Histoire des femmes médecins : thèse de doctorat en médecine, Paris : G. Jacques & Cie, 1900, p. 424. [16] Molinari, G. de "femmes-avocats et femmes-médecins", Journal des économistes, n° de janvier 1889, pp. 170-172. [17] Gaël, A. La femme-médecin, sa raison d'être, au point de vue du droit de la morale et de l'humanité. Paris : Le dentu, 1868. 103 p. [18] Articles : "Les femmes de l'université de Zurich", Gaz. Hebd. med. chir. n° 35 du 30 août 1872 p. 575. - V. Meunier, "Enseignement secondaire des filles", Cosmos du 18 janvier 1868, p. 27. - V. Meunier, "Faits divers : les femmes médecins", Cosmos du 2 mai 1868, p. 26 [19] Gaz. hebd. med. chir., n° 27 du 8 juillet, 1870, p. 432. [20] "La Faculté de médecine de Paris se sentant vieille, devient libérale. Il y a quelques années, elle n'accorda pas à Mlle Patnum (sic pour Putnam) l'autorisation de passer ses examens devant elle. Il fallut que le Ministre intervint ; mais le précédent créé pour Mlle Patnum a été appliqué depuis à miss Elizabeth Garret (sic pour Garrett), et il n'y a plus de raison pour que la France se montre, à cet égard, plus exclusive que l'Amérique et les principales nations de l'Europe." "article 8041", J. méd. chir. prat., Juillet 1870, p. 334. [21] Richelot, G. La femme-médecin, Paris : E. Dentu, 1875, p. 11. [22] Ibid [23] Richelot, G. La femme-médecin, Paris : E. Dentu, 1875, p.43 et suiv. [24] Lucas-Championnaire, Just, "article 9997" J. méd. chir. prat., n° de juin 1875. p. 241-242. [25] Ibid. [26] "Feuilleton", Gaz. hebd. med. chir., n°38 du 20 sept 1872,. pp. 409-421. [27] Ibid. [28] Manouvrier, "L'internat des femmes", Revue rose, 1884, p. 594. [29] Dechambre, Gaz. hebd. med. chir., n°28 du 15 juillet 1870 p. 433. [30] Sorrel-Dejerine, Yvonne "Centenaire de la naissance de Melle Klumpke", Association des femmes médecins, n°8, 1959. p. 14. [31] Constance, Joël, Les filles d'Esculape, Paris : R. Laffont, 1988. p. 124. [32] Richelot, Gustave, La femme-médecin, Paris : E. Dentu, 1875. p.43 et suiv. [33] Sarmiza-Bilcescu, Melle a été interviewée par Edmée Charrier, L'Évolution intellectuelle féminine, Paris : Mechelinck, 1931. p.157. [34] Cette idée est défendue par Carole Lécuyer, Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République : l'étudiante, CLIO, N°4-1996 [en ligne]. http://clio.revues.org/document437.html . Autre témoignage donné par Charrier et allant dans ce sens : témoignage anonyme de la première auditrice de la Faculté de droit de Paris. Sous le décanat de Colmet d'Aage, l'assemblée des professeurs accorde à la future auditrice de venir écouter le cours du professeur Otrolan qui accepte d'assumer la responsabilité du maintien de l'ordre. Après un long sermon aux étudiants, la veille, la femme entre avec ses deux gardes du corps, son mari et le secrétaire de la Faculté. "Lorsque la dame parut, ils ne prêtèrent aucune attention à son entrée : elle se plaça au milieu d'eux, prit des notes, et à la fin du cours, se retira comme les autres auditeurs. (...) Le mari ne tarda pas à cesser d'accompagner sa femme, et le secrétaire suivant son exemple rentra dans ses bureaux. Mais une importante expérience avait été faite, dans laquelle les étudiants avaient donné preuve du meilleur esprit (...)". Voir Charrier, Edmé, L'évolution intellectuelle féminine, Paris : A. Mechelinck, 1901. pp. 176-178. [35] Ayrton, Mathilda, Recherches sur les dimensions en générales et sur le développement du corps chez les japonais, thèse de médecine, imp. A. Parent, 1879. [36] Berladsky, Anastasie écrira : "À mon meilleur ami, mon mari" Étude histologique sur la structure des artères, thèse de médecine, imp. A. Parent, 1878. [37] Schultze, Caroline, La femme médecin au XIXe siècle, Paris : Ollier-Henry, 1888. p. 76. (Conclusion). [38] Richelot, Gustave, La femme-médecin, Paris : E. Dentu, 1875. p. 28 et 43. [39] Anonyme, "Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917)" [en ligne : http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/garrett_anderson_elizabeth.shtml] Consulté le 15 décembre 2006 [40] Maitron, Jean, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français [Ressource électronique, CD Rom], article sur Élie Reclus. [41] Kropotkine, Pierre, Autour d'une vie : mémoires d'un révolutionnaire. Brandès, G. pref. s. l. : s.n. s.d., [en ligne] http://kropot.free.fr/Kropotkine-Vie.htm. Consulté le 20 septembre 2006. [42] Brès, Madeleine, De la mamelle et l'allaitement, thèse de médecine, Paris : imp. A. Parent, 1875. 100 p. [43] Ribard, Franceline, Du Drainage de l'oeil dans différentes affections de l'oeil et particulièrement dans le décollement de la rétine. Paris : imp. A. Parent, 1876. 40 p.