L’installation du patient - Les fauteuils

L’installation du patient dans la littérature chirurgicale et

odontologique.

Les premiers fauteuils

Jacques Guillemeau (1549-1613) écrit à la fin du XVIe siècle : « Il faut

situer le malade selon votre commodité ». Sans trop de souci pour le

patient, mais avec un début de recherche ergonomique pour l’opérateur,

presque tous les auteurs, décrivent les mêmes positions des protagonistes

que les iconographiques. Le patient se retrouve donc, comme on l’a vu,

tantôt par terre, sur un coussin, sur un siège bas, la tête souvent

maintenue entre les cuisses ou les genoux de l’opérateur. En 1728, Pierre

Fauchard (1679-1761) dénonce la précarité de toutes ces installations et

recommande l’usage d’« un fauteuil ferme & stable, propre & commode, dont le

dossier sera garni de crin, ou d’un oreiller molet plus ou moins élevé ». Au

XVIIIe siècle, certains experts dentistes qui n’opéraient pas que chez eux

et qui se rendaient également au domicile des patients vont opérer sur des

fauteuils de salon. Des aides pour maintenir la tête du patient étaient

souvent requis. C’est seulement au XIXe siècle que la pratique commence à se

sédentariser et ce sont ces praticiens-là qui vont créer des fauteuils pour,

notamment, incliner et caler la tête du patient du mieux possible. Les

inventifs Maury, Snell, Gresset, Gardette, Rotondo en donnent la

représentation graphique dans leurs ouvrages. Leurs fauteuils, démontrent

sans cesse la volonté de perfectionner et sécuriser la pratique de

l’opérateur et en corollaire d’assurer au mieux le confort de l’opéré.

L’essor métallurgique de la deuxième moitié du XIXe siècle favorisera cette

recherche qui s’accroîtra au fur et à mesure de la diversification des

opérations rendues possibles techniquement, grâce aux progrès et à la

spécification grandissante des instruments et du matériel. Ce sera l’objet

des parties suivantes.

Cliquez sur les vignettes

pour voir l'image agrandie et la légende complète.

Abulqasis (936-1013), in Chirurgia Libri tres, 1532

|

Page de titre : Chirurgia Libri tres, Strasbourg, J. Schott, 1532

(BIU Santé 00055) |

|

|

| |

La chirurgie d’Abulcasis, (trad. Lucien Leclerc) 1861

|

Page de titre : La chirurgie d’Abulcasis, traduction de Lucien

Leclerc, Paris, J. -B. Baillière,

(BIU Santé 30707) |

|

|

| |

« Une fois que vous êtes bien certain de l’identité de la dent

douloureuse [...]

Saisissez là avec de fortes pinces, après avoir placé la tête du malade

entre vos genoux et l’avoir fixée, de manière qu’il ne puisse remuer »,

La chirurgie d’Abulcasis, traduction de Lucien Leclerc, Paris, J. -B.

Baillière, p. 98-100

Guillemeau, Jacques (1549-1613), Les Œuvres de chirurgie,1602

|

Page de titre : Jacques Guillemeau (1549-1613),

Les Œuvres de

chirurgie de Jacques Guillemeau, chirurgien ordinaire du Roy et Juré à

Paris, divisées en treize livres. Avec les Portraicts & Figures Anatomiques

de toutes les parties du corps humain. Et des instruments nécessaires au

Chirurgien. Dernière édition. Paris, Nocilas Buon

(BIU Santé 251) |

|

|

| |

« Il faut situer le malade selon votre commodité » , p. 237

Dionis, Pierre (1650-1718), Cours d’opérations de chirurgie, 1707

|

Page de titre : Pierre Dionis (1650-1718),

Cours d’opérations de

chirurgie démontrées au Jardin Royal, Paris, Laurent d’Houry ,

1707

(BIU Santé 30622) |

|

|

| |

Pour nettoyer les dents :

« L’opérateur ayant placé la personne, la face tournée au jour, & arrangé

sur un siège ce qui lui est nécessaire, il se met un peu à côté de la

personne assise, & ayant posé un genou à terre pour travailler plus

commodément, il parcourt toutes les dents les unes après les autres »,

p. 507-508

Pour extraire une dent :

« L’on fait asseoir à terre sur un carreau seulement celui à qui on veut

arracher une dent ; l’Opérateur se met derrière lui & ayant engagé la

tête entre ses cuisses il la lui fait un peu hausser, la bouche du patient

étant ouverte il y remarque la dent gâtée afin de ne pas prendre l’une pour

l’autre »,

Pierre Dionis (1650-1718), Cours d’opérations de chirurgie

démontrées au Jardin Royal, Paris, Laurent d’Houry , 1707, p. 516

Garengeot, René Jacques Croissant de (1688-1759), Nouveau traité des

instruments de Chirurgie les plus utiles, 1723

|

Page de titre : René Jacques Croissant de Garengeot, (1688-1759),

Nouveau traité des instruments de Chirurgie les plus utiles, et de plusieurs

machines propres pour les maladies des os, Dans lequel on examine leurs

parties, leurs dimensions, leurs usages, & on fait sentir la vraïe manière

de s’en servir. Ouvrage très-nécessaire aux Chirurgiens, & très utile pour

les Couteliers ; enrichi de Figures en taille douce, qui répondent à

l’explication. Par René Jacques Croissant de Garengeot, chirurgien à Paris.

La Haye, Henri Scheurleer, 1725

(BIU Santé 30818) |

|

|

| |

Pour procéder à une extraction aussi bien avec un pélican qu’avec un

davier : « On fait situer le malade de façon qu’il soit assis par terre ou

sur un coussin, & dans un endroit où le jour éclaire bien. Le Chirurgien

derrière le malade, lui fait appuyer la partie postérieure de la tête sur

les cuisses qui sont un peu approchées l’une de l’autre ».

René Jacques Croissant de Garengeot,

(1688-1759), Nouveau traité des instruments de Chirurgie les plus utiles, p.

63-64

Fauchard, Pierre (1679-1761), Le Chirurgien Dentiste ou Traité

des Dents, 1728

|

Page de titre : Pierre Fauchard (1679-1761),

Le Chirurgien Dentiste

ou Traité des Dents, où l’on enseigne les moyens de les entretenir

propres & saines, de les embellir, d’en réparer la perte & de remédier à

leurs maladies, à celles des Gencives & aux accidens qui peuvent survenir

aux autres parties voisines des Dents. Avec des Observations & des

Réflexions sur plusieurs cas singuliers. Ouvrage enrichi de quarante

planches en taille douce. Par Pierre Fauchard, Chirurgien Dentiste à Paris.

Paris, Jean Mariette, 1728,

(BIU Santé 31332) |

|

|

| |

Vol. I, Chap. XI

La situation du sujet sur lequel on doit opérer ...

« on doit le faire asseoir ordinairement sur un fauteuil ferme & stable,

propre & commode, dont le dossier sera garni de crin, ou d’un oreiller molet

plus ou moins élevé, & renversé suivant la taille de la personne, & surtout

suivant la taille de l’opérateur.

Le sujet étant placé dans un fauteuil, ses pieds portant à terre, son

corps appuïé contre le dossier, ses bras sur ceux du fauteuil, on appuîra la

tête contre le dossier ; on observera de varier les attitudes de sa tête,

suivant qu’il sera nécessaire [...] en un mot dans l’attitude la moins gênante que faire se pourra pour le sujet

& en même temps la plus commode pour l’opérateur », p. 143-144

« S’il s’agit de travailler à ses dents le plus enfoncées dans la

capacité de sa bouche, il ne sera plus question [...] de situer le malade dans un fauteuil, il

faudra lui substituer le canapé, le sopha, ou le lit. S’il est alité, il ne

sera plus question que de le situer le plus favorablement possible à la

faveur d’oreillers ou coussins multipliez suffisamment et bien placez : on

observera la même circonstance si on le situe sur un sopha ou sur un canapé

[...]. la situation du

sujet ainsi couché à la renverse, n’est pas la moins avantageuse. Je suis

surpris que la plupart de ceux qui se mêlent d’ôter les dents, fassent

asseoir ordinairement les personnes à terre ; ce qui est indécent et

malpropre ; d’ailleurs cette situation gêne & épouvante ceux à qui on ôte

des dents, sur-tout les femmes enceintes, cette situation leur et d’ailleurs

très nuisible », p. 147-148

Vol. II, Chap. III.

Manière d’opérer méthodiquement pour nettoyer une bouche, ...

« Pour opérer commodément, on fait asseoir le sujet sur une chaise, ou

sur un fauteuil stable, qui ne soit ni trop haut, ni trop bas, sa tête

mollement appuïée contre le dossier », p. 16

Chap. V. « Pour agrandi, ruginer, & netoyer les trous cariez

[...] on fait asseoir

le sujet sur lequel il s’agit d’opérer, sur un fauteuil convenable & la tête

est appuïée contre le dossier ... », p. 56

Chap. X. « Lorsque les racines ne tiennent pas beaucoup, la personne est

assise sur une chaise basse [...]

Lorsqu’il est question d’opérer aux incisives & aux canines avec le

poussoir, on se met à son choix dans la situation la plus commode : on fait

assujettir la tête du sujet sur le dossier » p. 130-131

« Il est à propos, lorsque ces racines paraissent un peu difficiles à

ôter, que l’opérateur passe derrière le sujet pour lui assujettir la

tête contre son estomac, [...]

Lorsque les racines ou les dents tiennent trop [...] on peut les ôter avec le poussoir en observant

les circonstances qui suivent. On fait asseoir celui sur qui on doit opérer

sur une chaise très basse ; l’opérateur se place derrière, puis étant élévé

au dessus du sujet, il affermit sa tête contre sa poitrine, il pose le

poussoir sur la face extérieure des chicots ou de la dent. Il fait en sorte

que le poussoir réponde en ligne directe au point d’appui sur lequel la tête

se trouve posée : après cela tenant l’instrument dans sa main gauche, il

tient de sa main droite une livre de plomb en mase [...] il frappe sur le manche du poussoir ... »,

Pierre Fauchard (1679-1761), Le Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents,

Paris, Jean Mariette, 1728, p.132-133

Bourdet, Étienne (1722-1789), Recherches et observations sur toutes

les parties de l’art du dentiste, 1757

|

Page de titre : Étienne Bourdet (1722-1789),

Recherches et

observations sur toutes les parties de l’art du dentiste, Paris, Jean

Thomas Hérissant, 1757

(BIU Santé 31324) |

|

|

| |

« Pour pratiquer cette opération (redresser les « dents penchées » par

luxation avec un pélican) aux dents de la mâchoire inférieure, il faut

se placer devant le sujet ; au lieu qu’il faut être derrière lui pour opérer

à la mâchoire supérieure. Il faut aussi le faire asseoir sur un siège fort

bas & que sa tête soit renversée sur le dossier du fauteuil, ou, s’il n’y a

point de dossier, sur celui qui opère », p. 23

En revanche, il évoque la présence parfois nécessaire d’un aide

opératoire, en particulier pour cautériser les dents :

« On garnit avec une serviette les parties qui pourroient en être offensées,

comme les lèvres & les joues ; on a aussi une cuillère, pour garantir la

langue, que l’on couvre, & on la fait tenir par un Domestique », Étienne

Bourdet (1722-1789), Recherches et observations sur toutes les parties de

l’art du dentiste, Paris, Jean Thomas Hérissant, 1757, p. 113

Heister, Lorenz (1683-1768) / Paul, François (1731-1774), Institutions

de chirurgie, 1770

|

Page de titre : Lorenz Heister (1683-1768) / Paul, François (1731-1774),

Institutions de chirurgie, où l’on traite dans un ordre clair et nouveau

de tout ce qui a rapport à cet art : ouvrage de près de quarante ans, orné

d’un grand nombre de figures en taille douce, qui représentent les

instruments le plus approuvés et le plus utiles, le manuel des opérations,

les appareils et les bandages, Avignon, J. J. Niel, 5 vol., 1770

(BIU Santé 30668) |

|

|

| |

« Or, voici la meilleure manière de faire l’extraction d’une dent.

Si

elle est à la mâchoire inférieure, on fera asseoir le malade sur un siège

bas, ou même à terre. Si au contraire, elle se trouve à la mâchoire

supérieure, on le placera sur un siège élevé ou sur un lit, quoique dans

l’un ou l’autre cas, il y ait des opérateurs qui le font asseoir à terre ou

sur une chaise basse. », p. 87-88

Laforgue Louis, (?-1816), L’Art du dentiste, 1802

|

Page de titre : Louis Laforgue (?-1816),

L’Art du dentiste, ou manuel

des opérations de chirurgie qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce

que les dentistes font en dents, artificielles, obturateurs et palais

artificiels, Paris, Crouillebois, Barois jeune, Méquignon, Gabon et Comp.,

1802

(BIU Santé 31409) |

|

|

| |

« Chez ceux qui font journellement ces opérations [extractions] , il y a des sièges exprès pour cela .

Il faut que l’opérateur sache opérer, sur une chaise à bas dossier, sur une

pierre, sur une caisse de tambour, par terre, le malade y étant assis ou

couché, aussi bien que dans un fauteuil à dossier, parce que souvent on se

trouve éloigné des maisons où les sièges se trouvent ; dans les camps, dans

les ambulances, et dans beaucoup d’endroits, des cas se présentent où

l’adresse doit suppléer au siège. Dans les cas où le dossier de la chaise

manque, pour y appuyer la tête, une personne, un mur, une cloison, ou un

arbre peuvent y suppléer », Louis Laforgue (?-1816), L’Art du dentiste

Paris, Crouillebois, Barois jeune, Méquignon, Gabon et Comp., 1802, p.

170-171

Conception des premiers fauteuils spécifiques

C’est au tout début du XIXe siècle que les auteurs vont décrire avec

précision un « siège très-commode, propre à bien asseoir tout le corps, à

reposer les bras et à recevoir convenablement la tête » (Gariot). Avec le

tableau de Turner (1808) on constate un premier pas vers un fauteuil

spécialisé. La vraie première représentation d’un fauteuil spécifique date

de 1828 (Maury).

Gariot, Jean-Baptiste (1761-1835), Traité des maladies de la bouche,

1805

|

Page de titre : Jean-Baptiste Gariot (1761-1835),

Traité des maladies

de la bouche, d’après l’état actuel des connaissances en médecine et en

chirurgie qui comprend la structure et les fonctions de la bouche,

l’histoire de ses maladies, les moyens d’en conserver la Santé et la beauté,

et les opérations particulières à l’art du dentiste, Paris,

Duprat-Duverger, 1805

(BIU Santé 72007) |

|

|

| |

« Avant de commencer son opération, le dentiste doit préparer et faire

disposer toutes les choses dont il aura besoin. Il doit avoir un siège

très-commode, propre à bien asseoir tout le corps, à reposer les bras et à

recevoir convenablement la tête pendant une opération qui est souvent longue

; ce siège cependant doit être élégant et ne pas trop sentir l’opération ».

IV partie, p. 252

« ... après avoir fait asseoir la personne sur le fauteuil, mis sur son

épaule une serviette pour essuyer les instrumens, et placé devant elle une

chaise ou une petite table sur laquelle se trouve une cuvette et un verre

d’eau tiède pour rincer la bouche ; [...]

le dentiste commence à nettoyer la bouche de la manière suivante. Il se

place à la droite de la personne, il lui fait pencher la tête sur le dossier

du fauteuil, ou il met un oreiller s’il juge que cela soit plus commode »,

IV partie p. 254

Gariot conseille, comme Bourdet :« il faut que le dentiste ait la

précaution de faire retenir les mains de la personne par un domestique »,

IV partie p. 283

J. M. W. Turner, "The unpaid bill, or the dentist reproving his son’s

prodigality", tableau 1808

|

À gauche, un atelier de prothèse occupe

pratiquement la moitié du tableau. À l’extrême droite on devine le fauteuil

« Cette scène est équivalente aux thèmes de l’alchimiste et surtout de

l’empirique, chers aux peintres de scènes de genre du XVIIe siècle flamand

et hollandais, mais selon les auteurs, on trouve « dans la vaste collection

de Payne Knight [un tableau intitulé] Le laboratoire de l’alchimiste qui, comme ...Le dentiste reprochant la prodigalité de son fils ;

montre un vieil homme en désaccord avec sa famille. Cette peinture a

récemment été attribuée à Gérard Thomas [...] à première vue, [Elle] montre la

pièce bien équipée d’un dentiste au sommet de la profession à la fin de la

grande période du développement professionnel du dix-huitième siècle », BDJ, 2004

|

|

|

|

Fauteuil de salon dans le tableau de Turner, 1808 (détail)

« La chaise est un exemple typique, haute, à dossier rectangulaire, droit

et tapissé [ce sont des] fauteuils avec accoudoirs, utilisés par les

dentistes du temps (Turner l'a arrondi à l’« antique » pour la peinture).

Cette conception de fauteuil dentaire a eu une longue période d'utilisation,

[dès] Snell en 1831 [qui montre] une version avec têtière et dossier

inclinable, ainsi que [un] plateau d'instruments, lumière et miroir, et un

marchepied », BDJ, 2005

M. Bishop, S. Gelbier and J. King

"M. W. Turner’s the unpaid bill, or the dentist reproving his son's

prodigality", British

Dental Journal, vol.197, n°12, 25 décembre 2004, p.757

"Science and technology in Turner’s Georgian dentist’s rooms", British

Dental Journal, vol.198, n°5, 12 mars 2005, p. 299 |

|

|

À gauche, un atelier de prothèse

occupe

pratiquement

la moitié du tableau.

À l’extrême droite on devine le fauteuil |

Fauteuil de salon

dans le tableau de Turner,

1808 (détail)

|

Maury, J.-C. F. (1786-1840), Traité complet de l’art du dentiste

d’après l’état actuel des connaissances, 1828

|

1828 Page de titre : J.-C. F., Maury,

Traité complet de l’art du

dentiste d’après l’état actuel des connaissances, Paris, Gabon 1828

(APHPF00111) |

|

|

| |

Maury, J.-C. F. (1786-1840), Traité complet de l’art du dentiste

d’après l’état actuel des connaissances. Planches (couleurs), 1828

|

Page de titre : J.-C. F. Maury (1786-1840),

Traité complet de l’art du

dentiste d’après l’état actuel des connaissances, Planches (couleurs).

Paris, Gabon, 1828

(APHPF 210) |

|

|

|

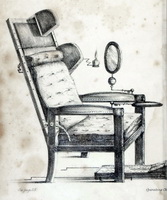

Fauteuil du dentiste dont la hauteur est de trois pieds

Pl. XXXII, 4, « le siège sur lequel sera placé l’opéré doit être

commode », J.-C. F., Maury, Traité complet de l’art du dentiste d’après

l’état actuel des connaissances, Paris, Gabon 1828, p. 202

« Ce fauteuil se différencie [...] par des pieds sabre, très cintrés, un dos à

bord supérieur arrondi pour permettre l’inclinaison de la tête vers

l’arrière et des accoudoirs très massifs terminés en volutes »

Claude Rousseau, « Évolution conceptuelle du fauteuil opératoire en

odontologie. Aspect historique. Expérimentation ergonomique », Thèse de 3e

cycle de Doctorat en Chirurgie dentaire, Paris V-Descartes, 1985, p. 23.

|

|

|

| |

Fauteuil du dentiste dont

la hauteur est de trois pieds |

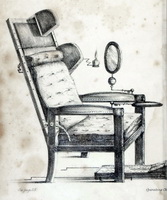

Snell James, A practical guide to operations on the teeth, 1831

|

Page de titre : James Snell,

A practical guide to operations on the

teeth, London, John Wilson, 1831

https://archive.org/details/b21444407

|

|

|

| |

« Il n’y a aucune partie de tout ce qui concerne un dentiste qui n’a plus

d’importance pour sa réussite qu’un bon fauteuil opératoire.

À cet égard, les professeurs de ce pays n’y ont pas porté l’attention

voulue, la plupart n’ayant qu’un fauteuil classique, dont l’usage doit, dans

de nombreux cas, être également gênant pour l’opérateur et fatigant pour le

patient ». Snell se met ensuite à la place du patient qui peut se demander,

à juste titre, si l’opérateur peut être aussi performant pour soigner des

dents maxillaires que des dents mandibulaires. Il conclue : « Ceci,

cependant, peut se faire par l’utilisation d’un fauteuil élaboré sur la base

de principes véritablement scientifiques ». Snell poursuit : « ce

fauteuil facilite la performance de chaque type d’opération » et chaque

dentiste trouvera « avantage à posséder un tel fauteuil ». Il pense que

personne « ne peut [...] fabriquer un fauteuil approprié, sauf sous la

direction d'un bon dentiste ».

|

Operating chair 1831

Pour la fabrication d’un tel fauteuil il faut tenir compte de trois éléments

principaux.

« Premièrement, le fauteuil doit permettre de placer le patient dans

toutes les positions [...] Deuxièmement, il devrait y avoir attaché tous les

articles [...] qui pourraient être nécessaires [...] [et] qui ne pourraient être

tenus à la main [...] Troisièmement, pour assurer la fermeté de la position du

patient, un appareil pourrait être fixé sur lequel les pieds peuvent se

poser [...] J’ai senti de mon devoir de construire un fauteuil, mieux adapté à

l’objectif »

Snell fournit tous les détails sur son fauteuil : « le cadre doit être assez

lourd ; les pieds fermement fixés au sol [...] il doit être possible de le

mettre complètement à l’horizontale, ou restant à n’importe quel angle

requis par l’opérateur ».

Le dossier mesure près de 1 m 20 en hauteur et le siège au moins 60 cm de

diamètre et il est réglable en hauteur. Snell n’oublie pas de mettre une

première têtière « au sommet du fauteuil, qui devrait être capable de

traverser de droite à gauche » cette partie haute du fauteuil et une

deuxième « sur la partie gauche [...] un coussin souple semi ovale ayant la

forme d’une tête ».

Sont prévus plusieurs coussins de taille différente pour le dos et pour

rehausser le patient, ainsi qu’un marchepied réglable. Il faut également

fixer au fauteuil des « accessoires [...] : sur le bras droit [...] une table

mobile d’environ un pied de circonférence [91 cm] [...] sur le bras gauche est

fixé un miroir puissant ». Ce miroir est prévu pour que le patient puisse

voir et choisir avec le praticien « les dents artificielles ». Snell a prévu

également que le patient « tienne dans sa main gauche une bougie pour

l’utilisation du cautère ». Pour l’éclairage, si c’est nécessaire, c’est

beaucoup mieux d’avoir « de la cire blanche épaisse placée dans un [support]

[...] fixé sur le bras gauche du fauteuil, près du dossier ». Ce support doit

avoir plusieurs zones où placer la cire « en face de la bouche ».

(Traduction partielle de Snell James, A practical guide to operations on

the teeth, London, John Wilson, 1831, p. 56-70)

1831

(Ce fauteuil fait partie du groupe des fauteuils mécaniques dont le système

de levage est situé sous le siège : mécanisme à crémaillère ou à vérin à

vis ». Le modèle de Snell a une base et un corps qui ne sont dissociés ;

Claude Rousseau, Évolution conceptuelle du fauteuil opératoire en

odontologie. Aspect historique. Expérimentation ergonomique, Thèse de 3e

cycle de Doctorat en Chirurgie dentaire, Paris V-Descartes, 1985, p.

24-25.) |

|

|

|

Snell James,

A practical guide to operations on

the teeth, London, John Wilson, (texte integral p. 56-70)

>>> DOSSIER |

|

|

Operating chair 1831

Pour la fabrication d’un tel

fauteuil il faut tenir compte

de trois éléments

principaux. |

DOSSIER

(15 images)

|

Maury, J.-C. F. (1786-1840), Gresset Paul, Traité de l’art du dentiste d’après l’état actuel des connaissances.

Planches, 1841

|

Page de titre : J.-C. F. Maury (1786-1840), Gresset Paul,

Traité

complet de l’art du dentiste d’après l’état actuel des connaissances,

Planches. Paris, Just Rouvier, 1841

(APHPF 101) |

|

|

|

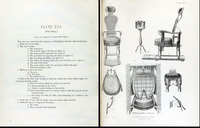

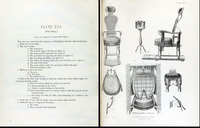

Fauteuil de Gresset, 1841

Ce fauteuil de Gresset diffère de celui de Maury par ses pieds antérieurs

à balustre et surtout par le dossier dont la têtière est inclinable.

« Il est de forme carrée, à dossier droit un peu penché en arrière. Les

pieds de derrière doivent être cintrés et saillants, afin d’éviter que les

efforts du malade ne puissent renverser le fauteuil dans cette direction.

[...] Les accotoirs (ou

bras) sont à manchettes, et placés à 16 centimètres au-dessus du siège.

Le dossier a une longueur totale de 75 centimètres, à partir du siège. La

première partie fait 50 centimètres de long, et l’extrémité supérieure 25

centimètres. Ces deux parties sont réunies par deux charnières. L’extrémité

supérieure est garnie de deux joues d’environ 20 centimètres de large. Ces

joues sont garnies d’une lame d’acier un peu courbe, d’environ 3 centimètres

de large sur 3 millimètres d’épaisseur. Cette lame est percée de trous très

rapprochés dans toute sa longueur. L’extrémité inférieure est percée de

trois trous au moyen desquels sont fixées au fauteuil par des vis.

L’extrémité supérieure est garnie d’un goujon d’acier d’un centimètre de

long qui entre dans les trous de la lame courbe. Sur l’autre face de la même

extrémité est un bouton ou anneau, pour tirer la lame de façon à pouvoir

changer le goujon de trou, et par ce moyen donner à l’extrémité supérieure

du dossier le degré de renversement nécessaire à l’opération. Le siège, les

manchettes et le dossier du fauteuil doivent être rembourrés en crin, et

recouverts de velours ou de maroquin. » (Légende de la planche XLII)

Ce fauteuil doit être classé dans la même catégorie que celui de Snell :

levage sous le siège + base et corps solidaires. J.-C. F. Maury (1786-1840),

Gresset Paul, Traité complet de l’art du dentiste d’après l’état actuel

des connaissances, Planches. Paris, Just Rouvier, 1841, Pl. XLII,

(détail) |

|

|

| |

Fauteuil de Gresset, 1841

Ce fauteuil de Gresset diffère

de celui de Maury par ses

pieds antérieurs

à balustre

et surtout par le dossier dont

la têtière est inclinable. |

Goddard Paul B. et Parker Joseph E., Anatomy,

physiology and pathology of the human teeth, Philadelphia, Carey and

Hart, 1844

|

Page de titre : Paul B. Goddard et Joseph E.,

Anatomy, physiology and

pathology of the human teeth, Philadelphia, Carey and Hart, 1844

Source de l'image

|

|

|

|

« Operating chair » d’Émile B. Gardette

Paul B. Goddard et Joseph E. Parker,

Anatomy, physiology and pathology

of the human teeth, Philadelphia, Carey and Hart, 1844. Pl 21, p.

246-247.

Ce fauteuil d’Émile B. Gardette conçu entre 1835 et 1840 est le premier

fauteuil à têtière et à système de levage à crémaillère. Apports en

comparaison de celui de Snell : têtière détachée du dossier rétréci dans le

bas, accoudoirs cintrés épousant le galbe du siège. (Histoire du cabinet

dentaire, Claude Rousseau),

Ce fauteuil doit être classé dans la même catégorie que celui de Snell :

levage sous le siège + base et corps solidaires

|

|

|

| |

« Operating chair » d’Émile B. Gardette |

Rotondo Antonio (1808-1879), Tratado completo

de la estraccion de los dientes, muelas, y raigones y modo de limpiar la

dentadura, 1846

|

Page de titre : Antonio Rotondo (1808-1879),

Tratado completo de la

estraccion de los dientes, muelas, y raigones y modo de limpiar la dentadura,

Madrid, Perez, 1846

(Fac simile, AACHE Ediciones 1516)

|

|

|

|

Fauteuil de chirurgien dentiste

Antonio Rotondo (1808-1879),

Tratado completo de la estraccion de los dientes,

muelas, y raigones y modo de limpiar la

dentadura, Madrid, Perez, 1846, Pl. 1., p. 143

|

|

|

| |

Fauteuil de chirurgien dentiste |

« Un assistant tiendra les mains du patient pour éviter qu’il ne prenne

celles de l’opérateur . [...]

Quant au mouvement de rejet de la tête, non moins dangereux que le précédent

pour le succès de l’opération, il est facilement évité en disposant d’un

fauteuil avec un creux pour y poser la tête et d’un dossier mécanique pour

l’ajuster à la hauteur de toutes les têtes », Antonio Rotondo

(1808-1879), Tratado completo de la estraccion de los dientes, muelas, y

raigones y modo de limpiar la dentadura, Madrid, Perez, 1846, Fig. 1.,

p. 28-29

|